Авторы: Поляков А.В., Тимофеев Ю.М.,

Виролайнен Я.А., Чайка А.М., Ионов Д.В.

Схема спутникового эксперимента

В 2002- 2005 г.г. был проведен совместный российско-американский космический эксперимента по изучению состояния земной озоносферы на метеорологическом спутнике «Метеор-3М». На спутнике функционировала уникальная спектральная аппаратура, разработанная в США, измерявшая поглощение солнечного излучения при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра.

В 2002- 2005 г.г. был проведен совместный российско-американский космический эксперимента по изучению состояния земной озоносферы на метеорологическом спутнике «Метеор-3М». На спутнике функционировала уникальная спектральная аппаратура, разработанная в США, измерявшая поглощение солнечного излучения при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра.

Высотно-долготное распределения счетной концентрации озона (х10-12)см-3 8 декабря 2003г. на широте около 66.2ºс.ш.

На основе разработанной на кафедре физики атмосферы (http://atmos.phys.spbu.ru/) в лаборатории дистанционного зондирования атмосферы (http://troll.phys.spbu.ru/) оригинальной методики решения обратной задачи (двумерного интегрального уравнения) и обработки всего массива спутниковых измерений (более 30000 зондирований) получены данные о пространственно-временных вариациях вертикальных профилей содержания озона, двуокиси азота, спектрального коэффициента аэрозольного ослабления, микрофизических характеристиках стратосферного аэрозоля и полярных стратосферных облаков за весь период проведения космического эксперимента (2002—2005 гг.).

На основе разработанной на кафедре физики атмосферы (http://atmos.phys.spbu.ru/) в лаборатории дистанционного зондирования атмосферы (http://troll.phys.spbu.ru/) оригинальной методики решения обратной задачи (двумерного интегрального уравнения) и обработки всего массива спутниковых измерений (более 30000 зондирований) получены данные о пространственно-временных вариациях вертикальных профилей содержания озона, двуокиси азота, спектрального коэффициента аэрозольного ослабления, микрофизических характеристиках стратосферного аэрозоля и полярных стратосферных облаков за весь период проведения космического эксперимента (2002—2005 гг.).

Изучены долготные, широтные и межгодовые изменения параметров атмосферы. Проведены сравнения полученных данных с результатами численного трехмерного моделирования состояния атмосферы.

Долготное распределение Полярных Стратосферных Облаков в северном (синий) и южном (красный) полушариях

Новые данные позволят уточнить долговременные тренды в изменение содержания озона в земной атмосфере, осуществить более достоверные прогнозы восстановления слоя озона и оценить эффективность принятых международных соглашений по ограничению выбросов озоноразрушающих газов.

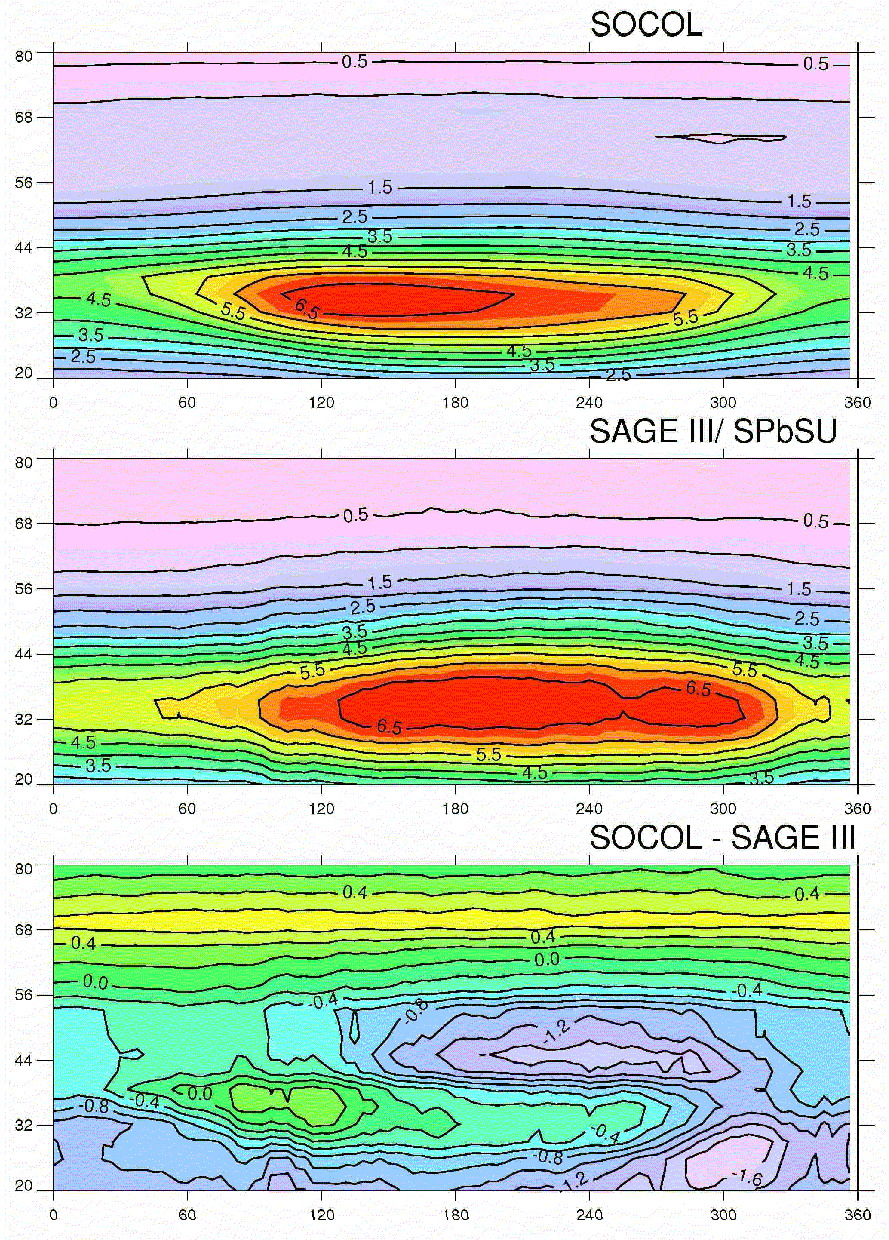

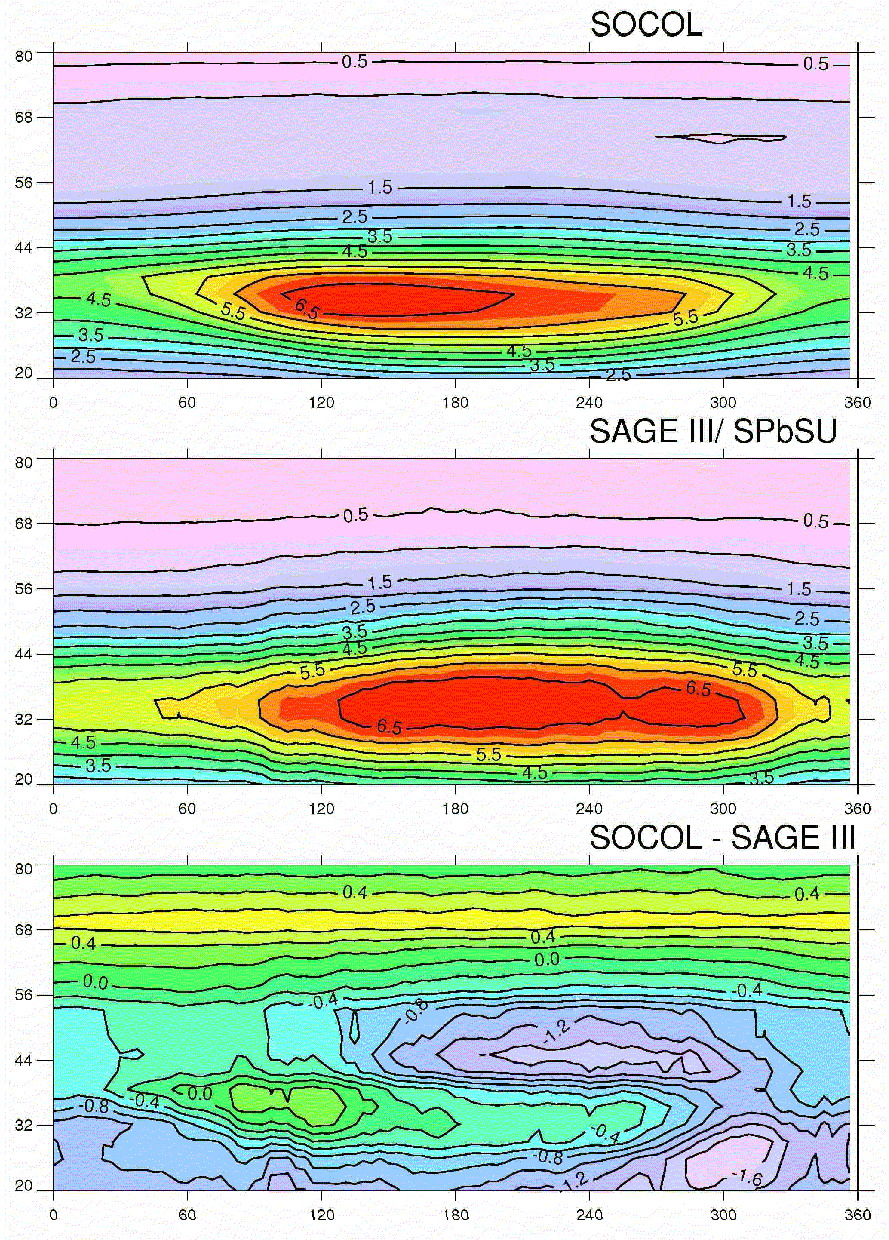

Сопоставление модельного (модель SOСOL) высотно-долготного распределения отношения смеси озона (ppmv) на широте 74° сш, за март 2003 г. (верхняя часть рисунка), измерений SAGE III в диапазоне широт 72–76°сш, 9—20 марта 2003 г. (средняя часть рисунка) и их отличия (нижняя часть рисунка).

Физика лазеров: новые результаты по взаимодействию сверхкоротких лазерных импульсов с веществом

Физика лазеров: сверхкороткие лазерные импульсы и оптоинформатика

(зав.кафедрой И.Ч.Машек)

Исследованы механизмы создания элементов долговременной памяти на заряженных квантовых точках при возбуждении фемтосекундными импульсами лазерного излучения. Показано, что в лямбда — схеме при действии сильного управляющего импульса и слабого сигнального импульса на смежном переходе возникает когерентный отклик — фемтосекундный импульс при подаче второго управляющего импульса на временах задержки второго импульса относительно первого. Оптимальная амплитуда импульса-отклика получается при площади управляющих импульсов порядка π/2. Изученный эффект предлагается использовать для создания элементов памяти в квантовом компьютере.

Исследованы механизмы создания элементов долговременной памяти на заряженных квантовых точках при возбуждении фемтосекундными импульсами лазерного излучения. Показано, что в лямбда — схеме при действии сильного управляющего импульса и слабого сигнального импульса на смежном переходе возникает когерентный отклик — фемтосекундный импульс при подаче второго управляющего импульса на временах задержки второго импульса относительно первого. Оптимальная амплитуда импульса-отклика получается при площади управляющих импульсов порядка π/2. Изученный эффект предлагается использовать для создания элементов памяти в квантовом компьютере.

Построены основы теории лазерного источника ЭПР состояний света, свойства которого (после обобщения схемы на пространственно многомодовый случай) будут согласованы с данной моделью памяти.

Методами нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения в молекуле SiF4 ,обнаружены мультиплеты, характерные для супертонкой структуры спектров высокосимметричных молекул.проведена интерпретация обнаруженных мультиплетов как спектральных кластеров,вязанных с туннельными переходами между состяниями вращения вокруг эквивалентных осей симметрии молекулы. Впервые обнаружены слабые резонансы нового типа — сателлиты мультиплетов. Впервые проведен экспериментальный анализ и неэмперический ангармонический расчет контура сложной полосы поглощения комплекса с сильной водородной связью R2O…HF в газовой фазе

Методами нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения в молекуле SiF4 ,обнаружены мультиплеты, характерные для супертонкой структуры спектров высокосимметричных молекул.проведена интерпретация обнаруженных мультиплетов как спектральных кластеров,вязанных с туннельными переходами между состяниями вращения вокруг эквивалентных осей симметрии молекулы. Впервые обнаружены слабые резонансы нового типа — сателлиты мультиплетов. Впервые проведен экспериментальный анализ и неэмперический ангармонический расчет контура сложной полосы поглощения комплекса с сильной водородной связью R2O…HF в газовой фазе

Получены новые знания о базовых механизмах взаимодействия излучения и вещества в результате выполнения экспериментов по взаимодействию фемтосекундных лазерных импульсов с аморфными полупроводниками

Получены новые знания о базовых механизмах взаимодействия излучения и вещества в результате выполнения экспериментов по взаимодействию фемтосекундных лазерных импульсов с аморфными полупроводниками

Физика высоких энергий: международный проект "Алиса"

(зав.кафедрой М.А.Браун, научный руководитель группы Г.А.Феофилов)

|

|

|

В Международном Центре Ядерных Исследований завершается подготовка к самому дорогостоящему в истории эксперименту по получению вещества в новом состоянии — кварк-глюонной плазмы. В работе международной колаборации принимают участие группы теоретиков и экспериментаторов физического факультета СПбГУ

|

В 2007 году были получены следующие основные результаты:

В 2007 году были получены следующие основные результаты:

1. Выполнены запланированные экспериментальные работы, согласованные с партнерами по коллабрации ALICE по участию в наладке и тестировании детекторов Внутренней Трековой Системы (ALICE/ITS).

2. Продолжена подготовка к анализу физических данных эксперимента ALICE на основе новейших информационных технологий ROOT и GRID.

3. Продолжены теоретические исследования дальних корреляций и явления слияния цветных струн как одного из процессов, которые могут привести к образованию кварк-глюонной плазмы.

-

Сформулированы требования к разработке нового генератора событий для ядро-ядерных столкновений. на основе перколяционной модели.

-

Проведены исследования корреляции между средним значением поперечного импульса частиц и множественностью заряженных частиц

-

Сделаны предсказания для энергии LHC-ALICE (5.5ТэВ).

-

Получены предсказания по pt-n корреляции для заряженных частиц в центральном быстротном окне в столкновениях протонов для энергий LHC.

Кластер alice СПбГУпостоянно поддерживается в рабочем состоянии и проходит ежедневные тесты, проводимые для проверки возможности участия кластера в работе БАК. В 2007 году в СПбГУ поддерживалась конфигурация кластера, установленная в сентябре 2004 года: 512 MB RAM, PIII 1×733 CPU alice09: 256 MB RAM,40 GB + 0.3 TB HDD, Celeron 1×1200 CPU Alice02—08: 1 GB RAM (4 GB swap), PIII 2×600 CPU, 40 GB IDE HDD. Это позволило принимать участие в тестовых работах ALICE Service Challenge 2007 В настоящий момент в СПбГУ строится новый грид-комплекс RuTier2 в на основе существующего Tier2 центра RU-SPbSU, в котором по мере установки и настройки нового оборудования существующие устаревшие узлы будут заменяться на новые. . Были составлены функциональная и операционные модели стартового комплекса RuTier2 для СПбГУ с компьютерными ресурсами 32 KSI2K/7 TB (вычислительные сервера и дисковые сервера для хранения данных), интегрированными в Российский сегмент Глобальной вычислительной системы Грид БАК и выполнено обоснование принятого направления работ по замене морально устаревших систем. Установка и техническая наладка нового оборудования (Рис.7А) были успешно завершены в ресурсном центре комплекса RuTier2 в СПбГУ 30 ноября 2007, кластер «alice» интегрирован в глобальную Грид-систему и используется для обработки тестовых задач, анализа и моделирования данных экспериментов на БАК.

Кластер alice СПбГУпостоянно поддерживается в рабочем состоянии и проходит ежедневные тесты, проводимые для проверки возможности участия кластера в работе БАК. В 2007 году в СПбГУ поддерживалась конфигурация кластера, установленная в сентябре 2004 года: 512 MB RAM, PIII 1×733 CPU alice09: 256 MB RAM,40 GB + 0.3 TB HDD, Celeron 1×1200 CPU Alice02—08: 1 GB RAM (4 GB swap), PIII 2×600 CPU, 40 GB IDE HDD. Это позволило принимать участие в тестовых работах ALICE Service Challenge 2007 В настоящий момент в СПбГУ строится новый грид-комплекс RuTier2 в на основе существующего Tier2 центра RU-SPbSU, в котором по мере установки и настройки нового оборудования существующие устаревшие узлы будут заменяться на новые. . Были составлены функциональная и операционные модели стартового комплекса RuTier2 для СПбГУ с компьютерными ресурсами 32 KSI2K/7 TB (вычислительные сервера и дисковые сервера для хранения данных), интегрированными в Российский сегмент Глобальной вычислительной системы Грид БАК и выполнено обоснование принятого направления работ по замене морально устаревших систем. Установка и техническая наладка нового оборудования (Рис.7А) были успешно завершены в ресурсном центре комплекса RuTier2 в СПбГУ 30 ноября 2007, кластер «alice» интегрирован в глобальную Грид-систему и используется для обработки тестовых задач, анализа и моделирования данных экспериментов на БАК.

15 марта 2007 года в ЦЕРНе завершился важный этап подготовки Внутренней Трековой Системы установки ALICE: собранная центральная система эксперимента ALICE, была спущена под землю на глубину 100м и установлена на своем постоянном месте. Проектирование ITS было начато в СПбГУ в 1992 году совместно с INFN(Турин, Италия), работы по созданию ITS выполнялись около 15 лет международный коллективом, в состав которого входили научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты СПбГУ и инженеры ряда ведущих институтов Санкт-Петербурга .

15 марта 2007 года в ЦЕРНе завершился важный этап подготовки Внутренней Трековой Системы установки ALICE: собранная центральная система эксперимента ALICE, была спущена под землю на глубину 100м и установлена на своем постоянном месте. Проектирование ITS было начато в СПбГУ в 1992 году совместно с INFN(Турин, Италия), работы по созданию ITS выполнялись около 15 лет международный коллективом, в состав которого входили научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты СПбГУ и инженеры ряда ведущих институтов Санкт-Петербурга .

АРХИВ

2010 год

Приказ декана физического факультета Чирцова А.С. о подготовке к формированию проекта Тематического плана НИР физического факультета на 2010 г.

В соответствии с приказом проректора по научной работе СПбГУ Н.Г.Скворцова от 07.09.2009 г., № 1536/1 и постановлением Ученого совета факультета от 16 июня 2009 г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать конкурсную комиссию физического факультета по отбору заявок на включение НИР в темплан НИР и оценке эффективности выполнения тем НИР в 2009 г. в составе:

- Лезов А.В. — д.ф.-м.н., профессор — председатель,

- Романов В.П. — д.ф.-м.н., — зам. председателя,

- Агекян В.Ф — д.ф.-м.н., профессор,

- Акопян М.Е. — д.ф.-м.н., профессор,

- Барабан А.П. д.ф.-м.н., профессор,

- Ионих Ю.З. д.ф.-м.н., профессор,

- Иоффе М.В. д.ф.-м.н., профессор,

- Краснов Л.В. д.ф.-м.н., профессор,

- Семенов В.С. д.ф.-м.н., профессор,

- Суслина Т.А. д.ф.-м.н., профессор,

- Тюхтин А.В. д.ф.-м.н., профессор.

2. Комиссии приступить к работе над технической документацией немедленно.

3. Ответственным за сбор заявок на включение НИР в темплан НИР на 2010 г. назначить нач. отдела сопровождения НИР Бердникова С.Л.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя декана по научной работе Бурейко С.Ф.

Декан А.С.Чирцов 08.09.2009

2009 год

Данные по оценке эффективности НИР в 2009 г.необходимо предоставить до 30.09.2009.

Список экспертов промежуточных отчетов по НИР, выполняемых в 2008 г., и конкурсных заявок на включение НИР в темплан в 2009 г.

2008 год

Результаты конкурса по тем. плану на 2008 г.:

Список экспертов промежуточных отчетов по НИР, выполняемых в 2008 г., и конкурсных заявок на включение НИР в темплан в 2009 г.

ПРОТОКОЛ № 2 заседания конкурсной комиссии физического факультета от 30 октября 2008 г.

2007 год

Прием документов будет производиться до 12 часов 20.09.2007. Сдавать документы в ОНТИ Верещагиной Алле Петровне. Ответственный: Фомичев Вадим Алексеевич

Приложения:

Научные исследования, проводимые на физическом факультете, охватывают фактически все современные направления экспериментальной и теоретической физики. Впервые курс физики на русском языке был прочитан в Санкт-Петербургском университете выпускником этого университета М. В. Ломоносовым в течение 1746 - 1747 академического года. За основу им был взят учебник С. Вольфа, который он перевел на русский язык. Ценный вклад в этом направлении был внесен профессором Е.К. Ленцем, который возглавлял кафедру физики с 1835 по 1862 годы. Закон Ленца (выделение теплоты при прохождении электрического тока) и закон электромагнитной индукции сегодня известны каждому школьнику.

Во второй половине XIX века профессором Ф. Ф. Петрушевским в Санкт-Петербургском университете была создана одна из первых в Европе лаборатория физики для студентов. Целое поколение студентов изучали физику по многотомному учебнику О. Хвольсона. В 1901 году в Санкт-Петербургском университете был открыт первый в России Институт физики. Имена таких известных ученых, как лауреаты Нобелевской премии Н. Н. Семенов (1956 г.), Л. Д. Ландау (1962 г.), А. М. Прохоров (1964 г.), профессоров В. А. Фока, А. А. Фридмана, В. Р. Бурсиана, В. К. Фредерикса, Ю. А. Круткова, П. И. Лукирского, В. М. Чулановского, Д. В. Скобельцына, Я. И. Френкеля, Е. Ф. Гросса, С. Э. Фриша, А. Н. Теренина, Г. А. Гамова, В. Н. Цветкова, В. А. Амбарцумяна, К. Я. Кондратьева, Л. Д. Фаддеева, С. П. Меркурьева и др. связаны с факультетом и институтом физики.

Учебно-научный центр физики находится в Петергофе.

Научные исследования и курсовые работы студентов проводятся по следующим направлениям:

- Теоретическая физика

- Физика конденсированного состояния

- Математическая физика

- Физика полупроводников

- Ядерная физика

- Лазерная физика

- Физика полимеров

- Вычислительная физика и компьютерное моделирование

- Радиофизика

- Физика Земли

- Физика атмосферы и гидросферы

- Физика Солнца

- Оптика

- Физика плазмы

Уровень знаний студентов повышается благодаря увеличению количества специализаций в пределах отдельных наук, а также в пограничных областях знаний. Выпускники СПбГУ имеют возможность получить дипломы следующих степеней: диплом бакалавра и диплом магистра, а также возможность обучения в аспирантуре с последующей защитой.

См. также:

В 2002- 2005 г.г. был проведен совместный российско-американский космический эксперимента по изучению состояния земной озоносферы на метеорологическом спутнике «Метеор-3М». На спутнике функционировала уникальная спектральная аппаратура, разработанная в США, измерявшая поглощение солнечного излучения при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра.

В 2002- 2005 г.г. был проведен совместный российско-американский космический эксперимента по изучению состояния земной озоносферы на метеорологическом спутнике «Метеор-3М». На спутнике функционировала уникальная спектральная аппаратура, разработанная в США, измерявшая поглощение солнечного излучения при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра. На основе разработанной на кафедре физики атмосферы (http://atmos.phys.spbu.ru/) в лаборатории дистанционного зондирования атмосферы (http://troll.phys.spbu.ru/) оригинальной методики решения обратной задачи (двумерного интегрального уравнения) и обработки всего массива спутниковых измерений (более 30000 зондирований) получены данные о пространственно-временных вариациях вертикальных профилей содержания озона, двуокиси азота, спектрального коэффициента аэрозольного ослабления, микрофизических характеристиках стратосферного аэрозоля и полярных стратосферных облаков за весь период проведения космического эксперимента (2002—2005 гг.).

На основе разработанной на кафедре физики атмосферы (http://atmos.phys.spbu.ru/) в лаборатории дистанционного зондирования атмосферы (http://troll.phys.spbu.ru/) оригинальной методики решения обратной задачи (двумерного интегрального уравнения) и обработки всего массива спутниковых измерений (более 30000 зондирований) получены данные о пространственно-временных вариациях вертикальных профилей содержания озона, двуокиси азота, спектрального коэффициента аэрозольного ослабления, микрофизических характеристиках стратосферного аэрозоля и полярных стратосферных облаков за весь период проведения космического эксперимента (2002—2005 гг.).

Исследованы механизмы создания элементов долговременной памяти на заряженных квантовых точках при возбуждении фемтосекундными импульсами лазерного излучения. Показано, что в лямбда — схеме при действии сильного управляющего импульса и слабого сигнального импульса на смежном переходе возникает когерентный отклик — фемтосекундный импульс при подаче второго управляющего импульса на временах задержки второго импульса относительно первого. Оптимальная амплитуда импульса-отклика получается при площади управляющих импульсов порядка π/2. Изученный эффект предлагается использовать для создания элементов памяти в квантовом компьютере.

Исследованы механизмы создания элементов долговременной памяти на заряженных квантовых точках при возбуждении фемтосекундными импульсами лазерного излучения. Показано, что в лямбда — схеме при действии сильного управляющего импульса и слабого сигнального импульса на смежном переходе возникает когерентный отклик — фемтосекундный импульс при подаче второго управляющего импульса на временах задержки второго импульса относительно первого. Оптимальная амплитуда импульса-отклика получается при площади управляющих импульсов порядка π/2. Изученный эффект предлагается использовать для создания элементов памяти в квантовом компьютере. Методами нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения в молекуле SiF4 ,обнаружены мультиплеты, характерные для супертонкой структуры спектров высокосимметричных молекул.проведена интерпретация обнаруженных мультиплетов как спектральных кластеров,вязанных с туннельными переходами между состяниями вращения вокруг эквивалентных осей симметрии молекулы. Впервые обнаружены слабые резонансы нового типа — сателлиты мультиплетов. Впервые проведен экспериментальный анализ и неэмперический ангармонический расчет контура сложной полосы поглощения комплекса с сильной водородной связью R2O…HF в газовой фазе

Методами нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения в молекуле SiF4 ,обнаружены мультиплеты, характерные для супертонкой структуры спектров высокосимметричных молекул.проведена интерпретация обнаруженных мультиплетов как спектральных кластеров,вязанных с туннельными переходами между состяниями вращения вокруг эквивалентных осей симметрии молекулы. Впервые обнаружены слабые резонансы нового типа — сателлиты мультиплетов. Впервые проведен экспериментальный анализ и неэмперический ангармонический расчет контура сложной полосы поглощения комплекса с сильной водородной связью R2O…HF в газовой фазе Получены новые знания о базовых механизмах взаимодействия излучения и вещества в результате выполнения экспериментов по взаимодействию фемтосекундных лазерных импульсов с аморфными полупроводниками

Получены новые знания о базовых механизмах взаимодействия излучения и вещества в результате выполнения экспериментов по взаимодействию фемтосекундных лазерных импульсов с аморфными полупроводниками В 2007 году были получены следующие основные результаты:

В 2007 году были получены следующие основные результаты: Кластер alice СПбГУпостоянно поддерживается в рабочем состоянии и проходит ежедневные тесты, проводимые для проверки возможности участия кластера в работе БАК. В 2007 году в СПбГУ поддерживалась конфигурация кластера, установленная в сентябре 2004 года: 512 MB RAM, PIII 1×733 CPU alice09: 256 MB RAM,40 GB + 0.3 TB HDD, Celeron 1×1200 CPU Alice02—08: 1 GB RAM (4 GB swap), PIII 2×600 CPU, 40 GB IDE HDD. Это позволило принимать участие в тестовых работах ALICE Service Challenge 2007 В настоящий момент в СПбГУ строится новый грид-комплекс RuTier2 в на основе существующего Tier2 центра RU-SPbSU, в котором по мере установки и настройки нового оборудования существующие устаревшие узлы будут заменяться на новые. . Были составлены функциональная и операционные модели стартового комплекса RuTier2 для СПбГУ с компьютерными ресурсами 32 KSI2K/7 TB (вычислительные сервера и дисковые сервера для хранения данных), интегрированными в Российский сегмент Глобальной вычислительной системы Грид БАК и выполнено обоснование принятого направления работ по замене морально устаревших систем. Установка и техническая наладка нового оборудования (Рис.7А) были успешно завершены в ресурсном центре комплекса RuTier2 в СПбГУ 30 ноября 2007, кластер «alice» интегрирован в глобальную Грид-систему и используется для обработки тестовых задач, анализа и моделирования данных экспериментов на БАК.

Кластер alice СПбГУпостоянно поддерживается в рабочем состоянии и проходит ежедневные тесты, проводимые для проверки возможности участия кластера в работе БАК. В 2007 году в СПбГУ поддерживалась конфигурация кластера, установленная в сентябре 2004 года: 512 MB RAM, PIII 1×733 CPU alice09: 256 MB RAM,40 GB + 0.3 TB HDD, Celeron 1×1200 CPU Alice02—08: 1 GB RAM (4 GB swap), PIII 2×600 CPU, 40 GB IDE HDD. Это позволило принимать участие в тестовых работах ALICE Service Challenge 2007 В настоящий момент в СПбГУ строится новый грид-комплекс RuTier2 в на основе существующего Tier2 центра RU-SPbSU, в котором по мере установки и настройки нового оборудования существующие устаревшие узлы будут заменяться на новые. . Были составлены функциональная и операционные модели стартового комплекса RuTier2 для СПбГУ с компьютерными ресурсами 32 KSI2K/7 TB (вычислительные сервера и дисковые сервера для хранения данных), интегрированными в Российский сегмент Глобальной вычислительной системы Грид БАК и выполнено обоснование принятого направления работ по замене морально устаревших систем. Установка и техническая наладка нового оборудования (Рис.7А) были успешно завершены в ресурсном центре комплекса RuTier2 в СПбГУ 30 ноября 2007, кластер «alice» интегрирован в глобальную Грид-систему и используется для обработки тестовых задач, анализа и моделирования данных экспериментов на БАК. 15 марта 2007 года в ЦЕРНе завершился важный этап подготовки Внутренней Трековой Системы установки ALICE: собранная центральная система эксперимента ALICE, была спущена под землю на глубину 100м и установлена на своем постоянном месте. Проектирование ITS было начато в СПбГУ в 1992 году совместно с INFN(Турин, Италия), работы по созданию ITS выполнялись около 15 лет международный коллективом, в состав которого входили научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты СПбГУ и инженеры ряда ведущих институтов Санкт-Петербурга .

15 марта 2007 года в ЦЕРНе завершился важный этап подготовки Внутренней Трековой Системы установки ALICE: собранная центральная система эксперимента ALICE, была спущена под землю на глубину 100м и установлена на своем постоянном месте. Проектирование ITS было начато в СПбГУ в 1992 году совместно с INFN(Турин, Италия), работы по созданию ITS выполнялись около 15 лет международный коллективом, в состав которого входили научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты СПбГУ и инженеры ряда ведущих институтов Санкт-Петербурга .